Pierre Rich

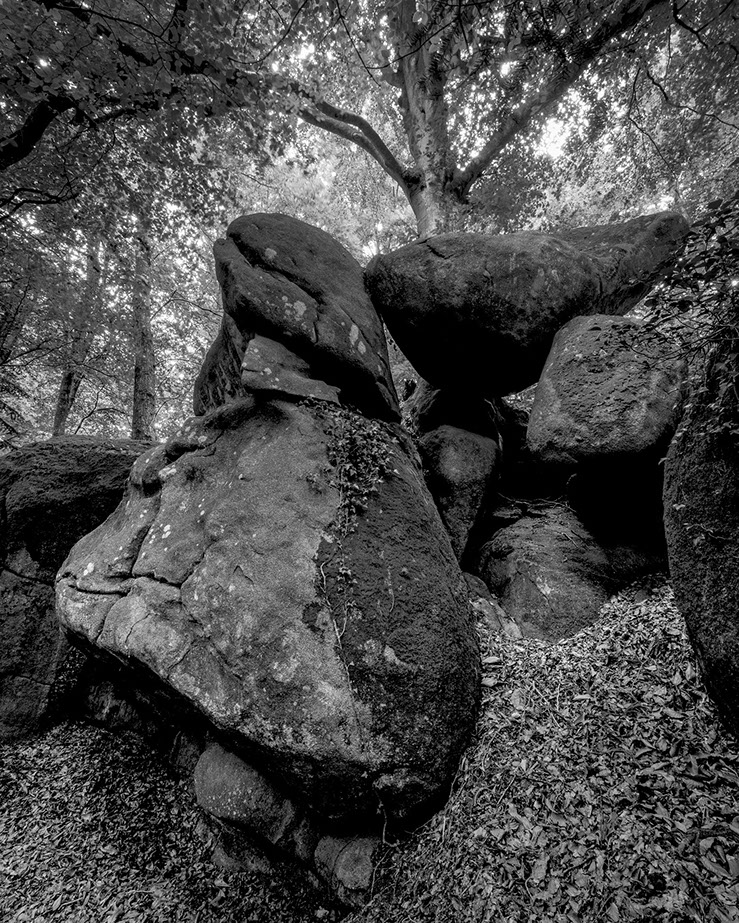

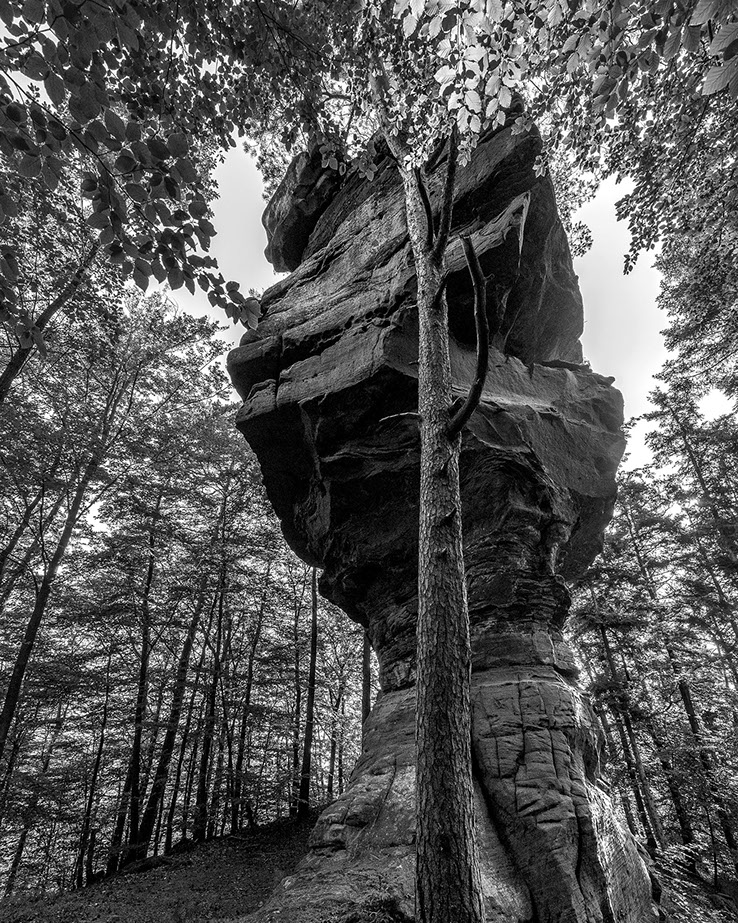

LES PIERRES

Tirages photographiques 50x60cm sur papier mat Hahnemülhe Hemp

Caisse américaine en bois naturel

HAUTES PIERRES,

GENÈSE PERPÉTUELLE

En passant par ailleurs de la communication à la communion, il tisse, ce faisant, l’espace vibrant d’une vraie relation à la fois traduite dans la plénitude du vide et inscrite dans un vaste ensemble de mondes interdépendants.

Et c’est comblé par cette inlassable réalité que Pierre Rich, l’œil pulsant, donne généreusement à voir battre le cœur de l’universel. Une démarche, aussi belle qu’elle soit, qui relève autant de l’approche spirituelle qu’esthétique.

Un chant d’amour en images !

Albert Strickler,

écrivain, poète et éditeur (1955-2023).

[...] Le vide est plein, mais c’est un poncif, et ça ne mène à rien qu’à du creux. La photographie elle-même est totalement habitée et c’est ce qui me plaît : l’incroyable vertu et la présence des matières, comme un creuset alchimique.

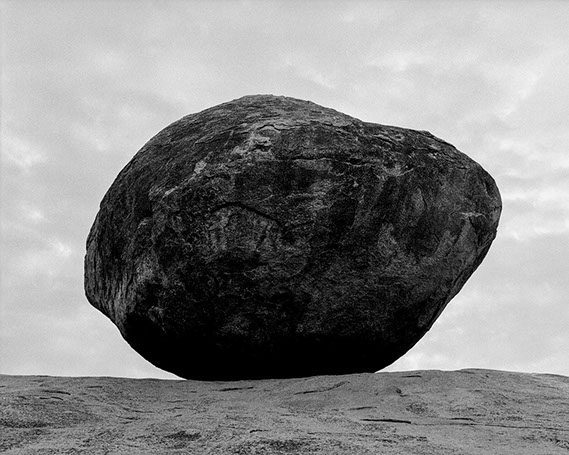

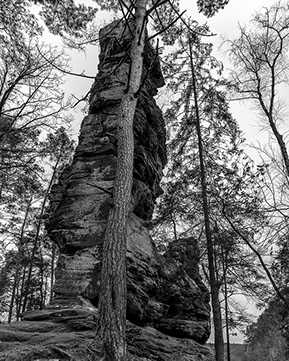

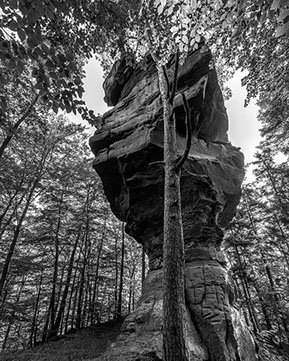

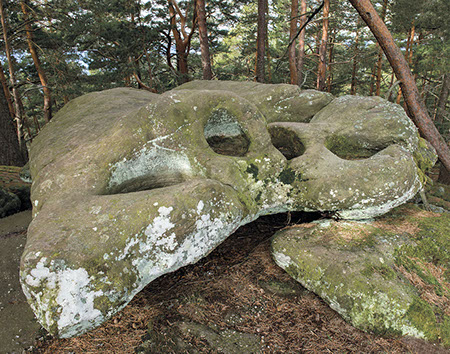

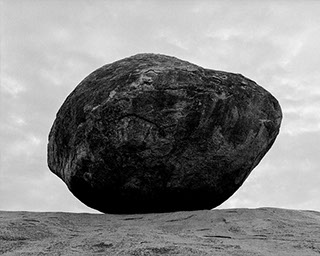

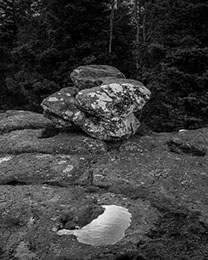

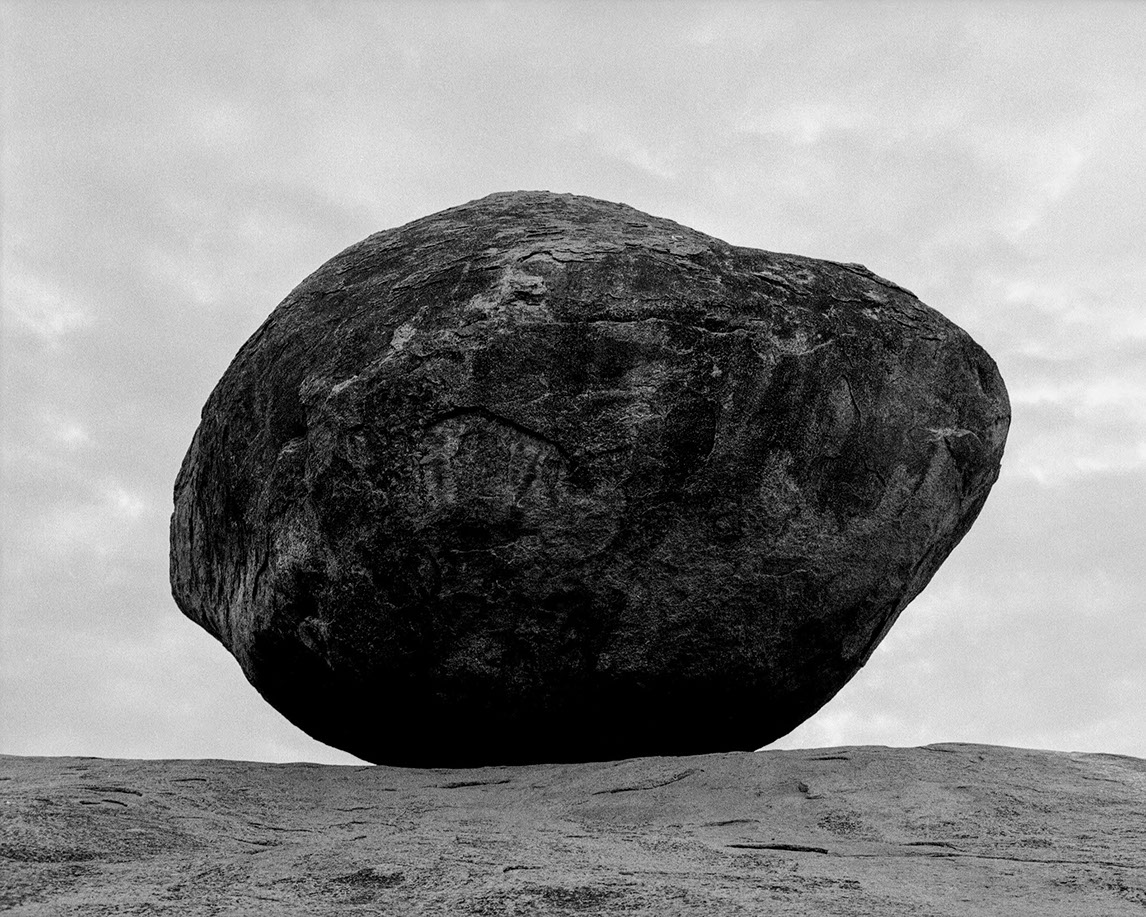

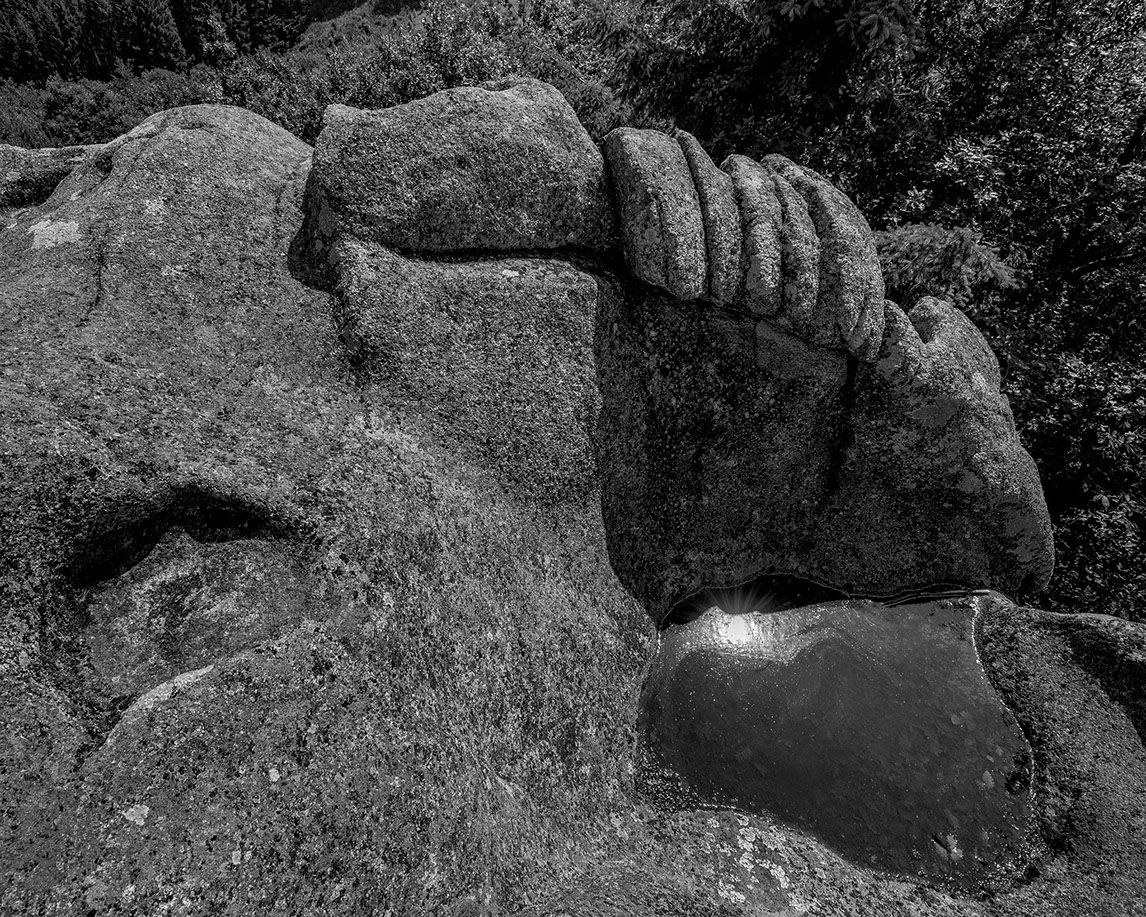

C’est cela, indéniablement, la plénitude. Alors quand il s’agit de photographier la roche, ce règne de la densité absolue, de la fausse immobilité, du temps géologique dépassant tout entendement, je ne peux que créer des relations, des ruptures ou des épousailles, que m’immiscer dans les noces de la nature artiste.

Voilà donc un parcours de nombreuses années de randonnées internationales ou hexagonales, courbes en fait, rebondies très souvent, chaotiques plus encore, ennuyeuses jamais.

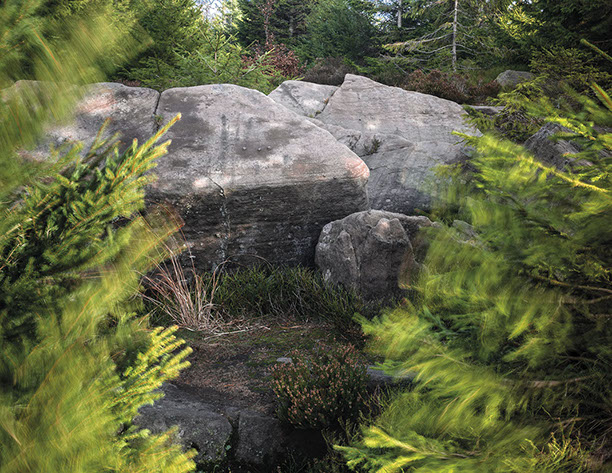

D’incroyables formes s’offrent au regard, et on ne peut s’empêcher de retrouver la pureté de Constantin Brancusi dans les érosions du Sidobre ou de la côte de granit rose, la puissance d’Henry Moore dans les rondeurs de Mahabalipuram, les épures de Jean Arp au lac du Merle de Lacrouzette, solidités et des fluidités, des solutions et des dissolutions. Les roches sont modernes, jamais démodées, toujours là.

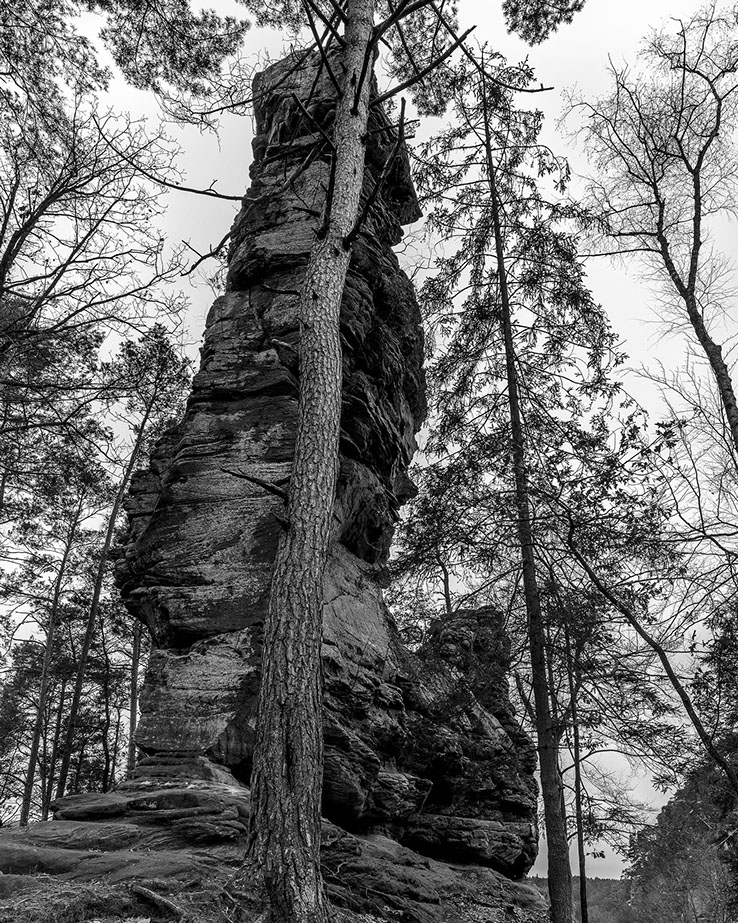

Du ruisseau à l’océan se révèlent toutes les possibilités plastiques de la roche. L’eau est sa compagne. Elle s’introduit où elle veut et quand elle veut, dans une « durée infinie » dans un harcèlement inouï.

Pierre Rich

CROISÉE DE MONDES

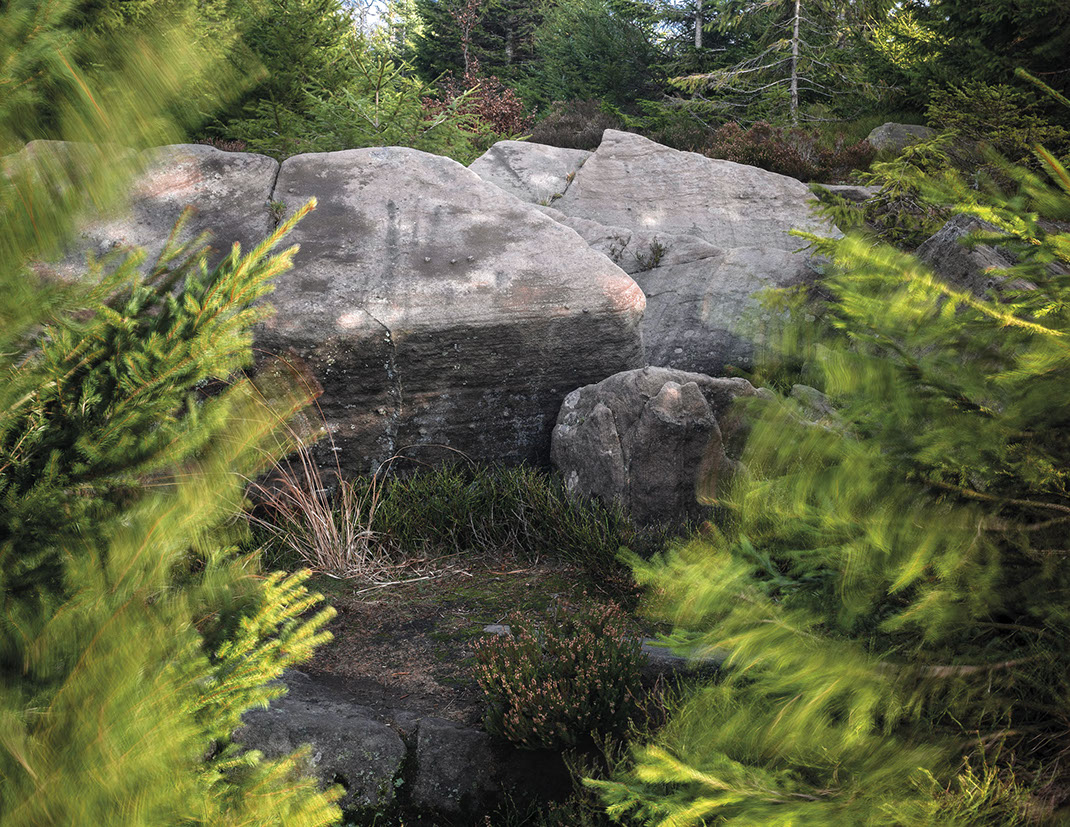

GRAND EST

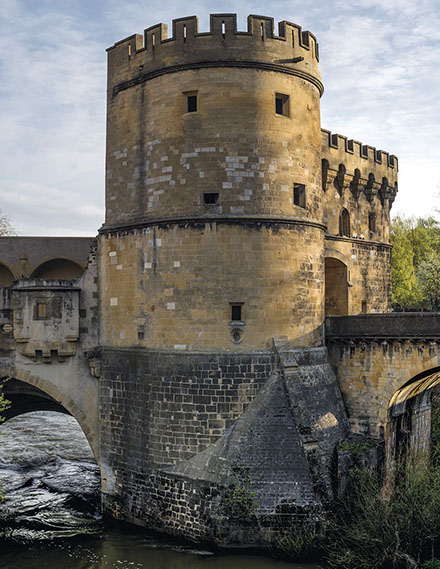

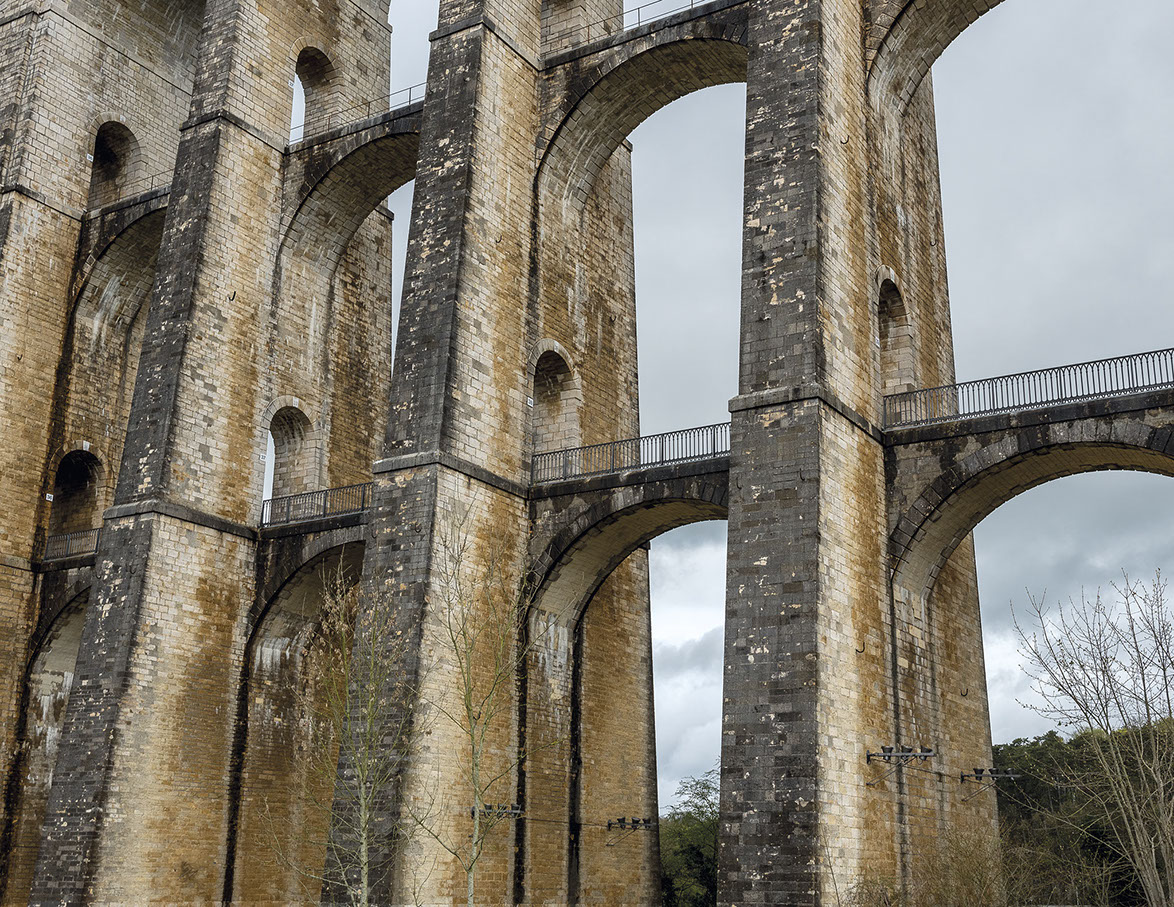

Ce parcours sur l’ensemble du territoire à travers le filtre de la roche et des pierres nous donne à voir le monde minéral et les phénomènes géologiques remarquables, les milieux naturels caractéristiques du Grand Est. Il rend compte également de tout l’imaginaire qui s’y rapporte - pierres de légendes, histoires fantastiques, mythes fondateurs, également d’un certain nombre d’usages que l’homme a pu en faire au cours des temps.

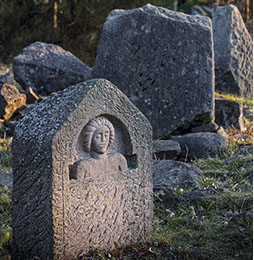

Quoi de plus apparemment anodin que les pierres, de plus inerte, de plus immobile, et pourtant de si vivant ? Elles nous racontent l’histoire du monde, elles évoluent avec une extrême lenteur depuis plusieurs millions d’années, elles façonnent le paysage depuis ce temps-là. Elles subissent encore les attaques des intempéries et du temps, les tumultes de la nature et de l’histoire. Elles accueillent la terre, les plantes et les arbres, les ruisseaux et les rivières, les animaux et les hommes, les maisons, les chapelles, les églises, les châteaux. Elles nous abritent et nous soutiennent. On en fait usage depuis la Préhistoire. Elles nous fascinent. Elles nous attirent. Elles portent leur part d’étrangeté et d’humanité en même temps, tout en étant bien supérieures à nous, bien plus lourdes, bien plus anciennes, bien plus philosophes.

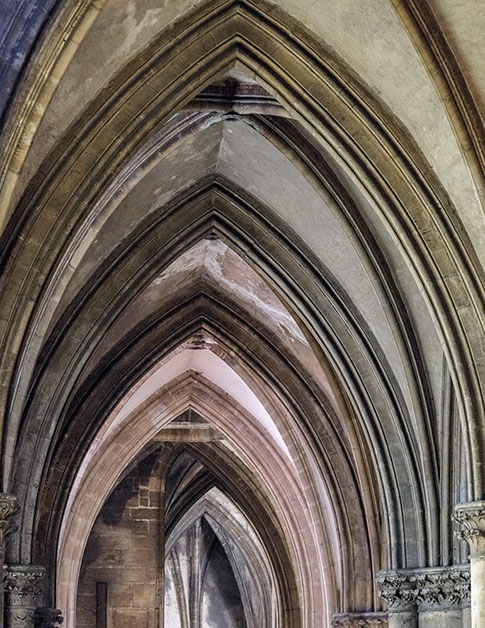

On ne peut donc pas réduire les pierres et les roches à de simples matériaux ; elles sont bien plus que cela, traductions vivantes de nos fondations, poussières d’étoile ou de feu, projections mentales de nos sentiments, de nos émotions, de nos pensées, de nos réflexions les plus sublimes mais aussi parfois de nos violences, de nos peurs les plus archaïques. C’est un peu tout cela mêlé.

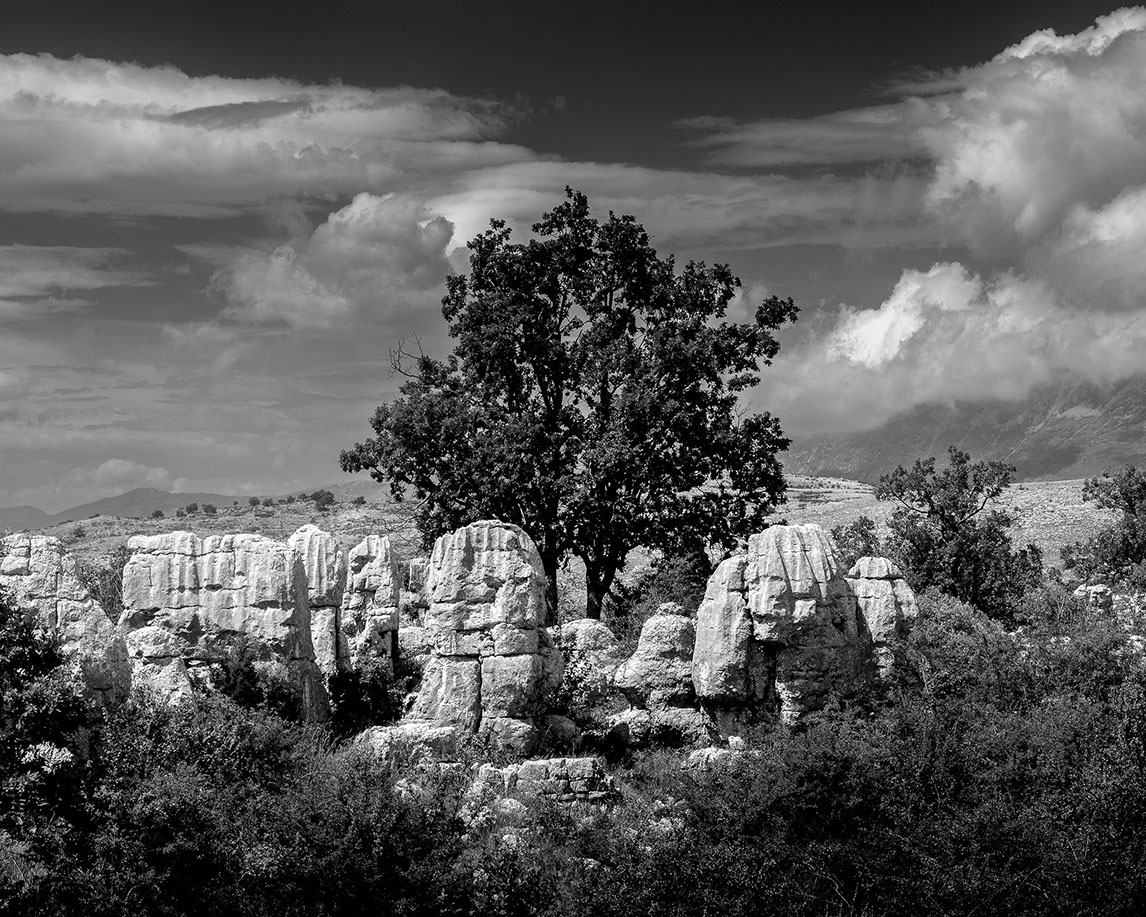

La région Grand Est renferme des trésors naturels extraordinaires, pour certains très connus, pour d’autres bien plus secrets. Une immense diversité géologique. Tout d’abord il y a deux massifs très anciens, les Vosges et les Ardennes, et, par nature, la roche y est présente plus que nulle part ailleurs, affleurant des sommets et de leurs flancs. Il y a ensuite tout un versant à l’ouest qui subit l’influence de la mer lointaine, ses coteaux calcaires, cuestas, cousins ou prolongations du bassin parisien.

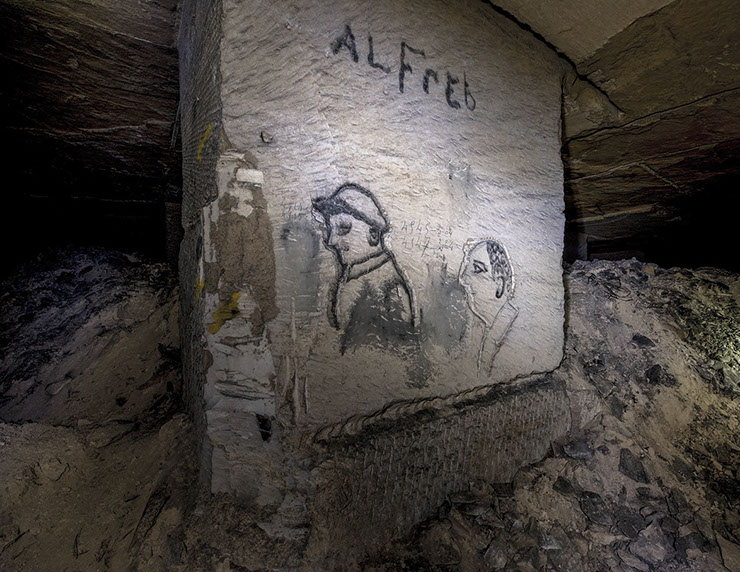

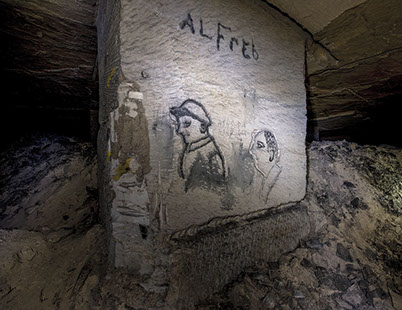

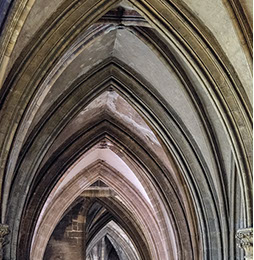

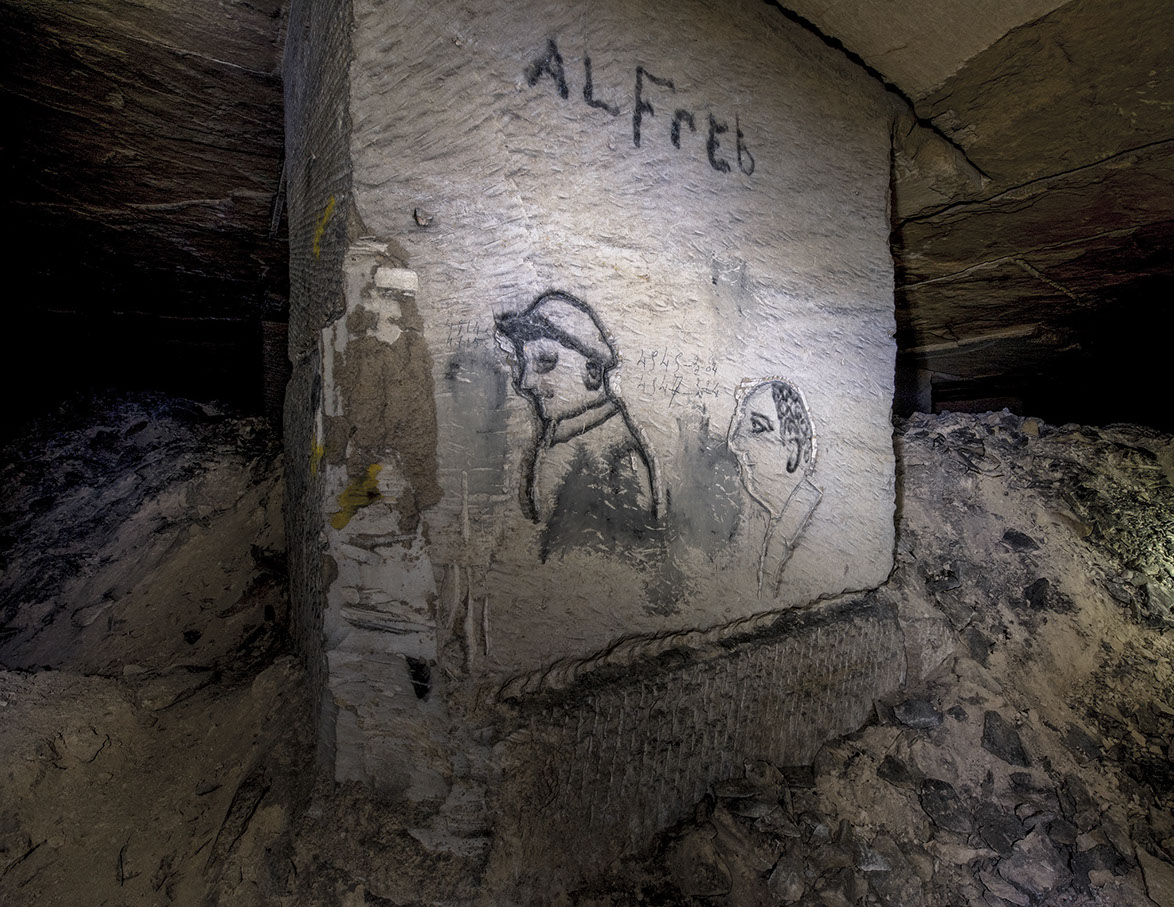

La région regorge aussi de sites patrimoniaux où la roche constitue dans les deux sens du terme la « pierre d’achoppement », le leitmotiv du lieu : mégalithes - dolmens, menhirs, tumuli, pierres gravées ou pierres à cupule, polissoirs, grottes, villages gallo-romains, voies romaines ou médiévales, détails d’architectures anciennes, chapelles sur des promontoires, cathédrales, abbayes et églises, monuments, tombes, murailles et châteaux, carrières et mines. Les pierres ont donc subi les marques de l’histoire humaine, flamboyantes, triomphantes et heureuses parfois, puissantes, terribles, guerrières d’autres fois.

Pierre Rich

CHEMINS DE PIERRES

" La première matérialisation de la lumière est le minéral. Cette fameuse matière originelle source de toutes les quêtes. Ce pont entre notre monde et un autre, plus féerique, plus magique, chemin parsemé de galets par un Poucet cyclopéen. "

Patrick Burensteinas

De voyages éclair en longues excursions et en toutes saisons, j’ai parcouru la France durant plusieurs années en quête de lieux, d’images, de lumières et d’instants singuliers.

C’est une expérience non seulement artistique mais humaine et spirituelle ; je dis bien humaine et spirituelle parce que ces roches m’ont fait entendre, pour emprunter les dires de Roger Cailloix, ma « condition d’être parcellaire et rapide mais que tant de hasards ont préparé ». Autrement dit le minéral fait écho à notre condition de petits êtres éphémères et en même temps nous pousse à prendre conscience de tous les dépassements dont il nous donne l’image. Ces formations géologiques rencontrées tout le long du périple s’évaluent en millions voire en milliards d’années, dans un temps dépassant l’entendement. Elles s’associent et elles répondent aux nombreuses empreintes et utilisations des pierres par l’homme. Elles sont les objets d’une vénération toute particulière et elles exercent un pouvoir symbolique puissant dans nos esprits et nos cœurs.

Le monde des pierres n’est certainement pas un monde inerte : non seulement elles sont comme les squelettes et les nervures de la terre mais elles véhiculent une pensée collective magique et inconsciente. Il est vrai également qu’elles sont reliées par un cordon subtil, invisible mais perceptible, par des réseaux, des énergies, des pensées, des émotions ou des mémoires. À toutes on attribue une image, un esprit, une couleur ; toutes sont « habitées », géologies indicibles, esprits de la nature, énergies de la terre et du ciel, déraisons du temps.

Alors au fond que me disent-elles ces pierres ? Quels rapports singuliers ai-je entretenu avec elles ? Elles m’ont parfois mis à l’épreuve, au fil de la marche, dans les virages et méandres de la route. Je m’y suis souvent égaré. Je m’y suis aussi retrouvé moi-même, au cœur des intempéries et des climats, par le « souffle » qui se dégage des hauts lieux, dans mes étonnements, dans cette conscience de l’invraisemblable variété visuelle du pays.

Pierre Rich

Tirages photographiques 60x80cm sur papier mat Hahnemülhe Hemp

Caisse américaine en bois naturel

Boitiers

Mamiya 645

Nikon D800 / D750/D850 et Z7

Objectifs

Nikon 14-24 mm f: 2,8

Nikon 24-70mm f:2,8

Nikon 300mm f: 4

Nikon 200-500 mm f:5,6

Sigma 35 mm art f:1,4

Sigma 70-200 mm 2,8